Uno de los propósitos centrales de la educación en los diferentes niveles educativos es aportar a la formación de pensamiento crítico en los estudiantes. Son muchas las perspectivas teóricas desde las cuales se conceptualiza el pensamiento crítico, tal

es el caso de aquellas centradas en el desarrollo de capacidades en los estudiantes, las centradas en las competencia, en habilidades, en disposiciones y en criterios, entre otras. Independientemente del lugar conceptual desde

el cual se considere el pensamiento crítico se requiere que el sistema educativo, como un todo, oriente esfuerzos en función de lograr su formación. En este esfuerzo los maestros cumplen un papel central, pues las diferentes

actividades de enseñanza y de formación por ellos realizadas en contextos de aula sin dudas serán potenciadores de la constitución de pensamiento crítico en los estudiantes.

En este sentido, el actuar de maestras y maestros en las aulas, en las instituciones educativas y en los diferentes contextos que tienen funciones formadoras, se constituye esencial en función, no sólo de aportar a

la formación integral de los estudiantes sino, de manera particular, potenciar el desarrollo del pensamiento crítico en ellos. Se constituyen, entonces, los maestros en ejes determinantes de la formación del pensamiento crítico

en los estudiantes, por tal razón son objeto de procesos de perfeccionamiento docente del sistema educativo en la medida en la cual se reconoce que la calidad de la educación está, sin lugar a dudas, influida de manera positiva

por el desempeño de los maestros.

El pensamiento crítico es el fundamento de la ciencia y la sociedad; una persona hace uso del pensamiento crítico cuando realiza trabajos experimentales, analiza o desarrolla teorías y soluciona problemas que se le

presentan. Este tipo de pensamiento permite la autorrealización personal, profesional y ciudadana (Campos, 2007).

La formación de personas críticas y autónomas al interior del sistema educativo es un deseo común, que se relaciona con la profundización de significados y con darse cuenta de lo que hay detrás de las ideas, argumentos,

teorías, ideologías, y prácticas sociales de las cuales somos testigos cotidianamente (Mejía, Peralta & Orduz, 2002).

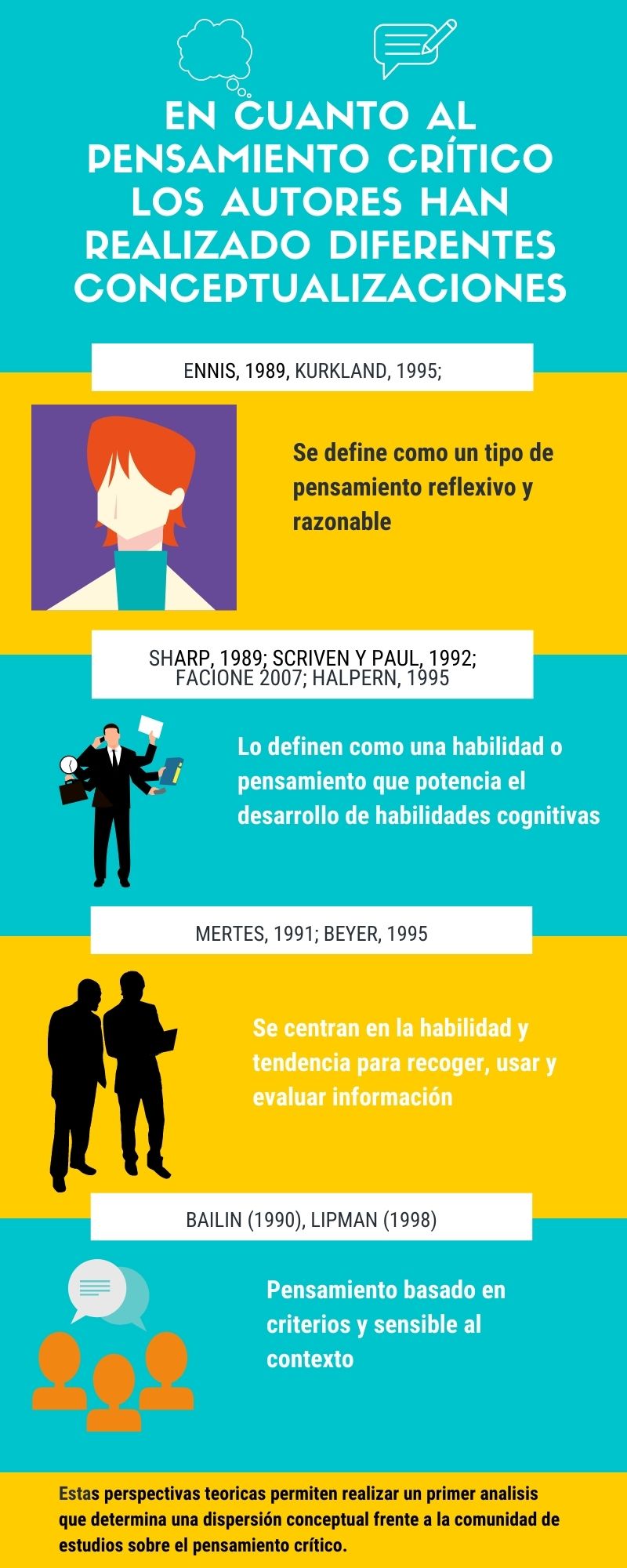

Las investigaciones sobre pensamiento crítico se han realizado desde perspectivas conceptuales y metodológicas.La primera perspectiva, se ubica en la falta de consenso sobre lo que se entiende por pensamiento crítico,

y la segunda procede de la naturaleza de los tests que mayoritariamente se han empleado para favorecerlo (Ennis, 2003; Halpern, 2003). Estas investigaciones han aportado a la enseñanza y el aprendizaje en diversos contextos

educativos, sin embargo, no se ha superado la perspectiva de la enseñanza tradicional de conocimientos, siendo insuficiente que en las instituciones educativas se dediquen a enseñar a leer y escribir; se requiere además, que

se enseñe a los educandos a pensar (Colton, 1991; Murray, 2003).

Clic sobre la imagen para verla más grande

Figura 1. Tamayo, Zona, Loaiza 2014

Figura 2. Criterios del pensamiento.

Estos cuatro constituyentes del pensamiento crítico reconocen el papel de las habilidades mentales (ver figura 3) como uno de los ejes para su desarrollo (Facione, 2007; Scriven y Paul, 1992), sin embargo, sus postulados son más cercanos y están relacionados

con los postulados de Bailin (2002, p. 258) quien sugiere que la enseñanza del pensamiento crítico debe centrarse en los siguientes criterios: enfatizar tanto el trabajo individual y colectivo, hacer énfasis más en las razones

que en reglas, este último componente se relaciona con la argumentación, la sensibilidad del campo y conocimiento disciplinar (que no se plantean desde la perspectiva de las habilidades mentales), y la relación entre la teoría

y práctica en el aula.

Figura 3. Habilidades de pensamiento

Ahora bien, como una estrategia importante en la formación de Pensamiento Crítico se encuentra la enseñanza problémica (ABP) o basada en la resolución de problemas auténticos (Jimenez, 2003), el cual en la actualidad

se ha convertido en un componente teórico y metodológico necesario en los trabajos de aula, Simón (1992), sostiene “Quizás la conducta de enfrentarse y resolver problemas, es donde mejor se manifiestan las capacidades cognitivas

de nuestra especie”. El lenguaje y argumentación constituye en la actualidad en una de las líneas de investigación de mayor prioridad en la didáctica de las ciencias (Lemke, 1990; Sutton, 1998; Candela, 1999). la argumentación

en las clases de ciencias, Duschl y Osborne (2002) destacan la importancia de desarrollar investigaciones que permitan que los estudiantes se acerquen desde sus aulas de clase a las formas de trabajo científico propias

de las comunidades académicas, dentro de las que se destaca de manera especial, las referidas a los múltiples usos del lenguaje y de la argumentación, y a la potenciación de las razones por la cuales se sostienen o se refutan

ideas y proposiciones, esto involucra el uso de lenguajes propios de ese campo de estudio. Las motivaciones nos ayudan a entender y comprender el actuar de los seres humanos, y sus afectos, lo que muchos autores conocen

como cogniciones en cálido y en frio clave en los procesos de enseñanza y aprendizaje. La metacognición configura una nueva perspectiva para el aprendizaje (Sawyer, 2006) basada en el nuevo campo interdisciplinario de las

ciencias cognitivas que integra aportes provenientes sobre el estudio de la mente, del conocimiento, del aprendizaje, de la cultura y de la sociedad.